- I. Eröffnung des Wiener Krematoriums

- II. Verboten, was nicht erlaubt? Oder erlaubt, was nicht verboten?

- II. 1. Kompetenzen zwischen Bund und Land

- II. 2. Zulässigkeit der Feuerbestattung?

- III. Erste Runde vor dem VfGH: Prüfungsrecht und Kompetenzfrage

- III. 1. Rechtsgeschichte vor dem VfGH

- III. 2. Prüfungsrecht des mittelbaren Bundesvollzugorgans

- III. 3. Kompetenzfrage im Bestattungswesen

- III. 4. VfGH-Erkenntnis: Nichtbefolgung der Weisung als entschuldbarer Rechtsirrtum

- IV. Zweite Runde vor dem VfGH: Entscheidungs-, kein Kompetenzkonflikt

- IV. 1. Konflikt des Bundes mit Land oder Gemeinde Wien?

- IV. 2. Kompetenzkonflikt und Rechtskraft

- V. Dritte Runde vor dem VfGH: Gesetzeslücke, aber keine Verfassungswidrigkeit

- V. 1. Bundesverfassungswidrigkeit der Wiener Landesverfassung?

- V. 2. VfGH-Erkenntnis: Kein Kompetenzkonflikt

- V. 3. VfGH-Erkenntnis: Keine Verfassungswidrigkeit der Wiener Landesverfassung

- VI. Formale Argumente, politische Konsequenz: Anfänge des »judicial activism«?

- VI. 1. Verfassungsgerichtshof als Hüter der Kompetenzen und der gesetzmäßigen Verwaltung in einem Bundesstaat

- VI. 2. Verfassungsgerichtsbarkeit: Widerspruch zu oder Bestätigung der »Reinen Rechtslehre«?

- VI. 3. Aktivismus am VfGH in der Ersten Republik?

- Konklusion

»Am Zentralfriedhof is' Stimmung, wia's sei Lebtoch no net wor«1

1Am 17. Dezember 1922 wurde ein Krematorium in Wien – das erste auf dem Gebiet des republikanischen Österreich – eröffnet. Debatten, ob die Feuerbestattung erlaubt sein solle, wurden schon in der Habsburgermonarchie geführt, aber erst im »roten Wien« wurde es möglich, entgegen den katholischen Praxen und Forderungen ein Krematorium erbauen zu lassen. Um die Angelegenheit erhitzten sich die Gemüter in der politischen Öffentlichkeit: Antiklerikalismus und Klerikalismus, »Fortschritt« und »Moral« standen einander gegenüber.

2Die Debatten verschoben sich – wie bereits 1921 anlässlich des »Reigen«-Stückes von Arthur Schnitzler2 – in das Feld des Verfassungsrechtes. Der christlichsoziale Bundesminister für Soziales wollte das Krematorium durch Weisung im Sinne von Art. 103 des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG; BGBl. 1/1920) untersagen; der sozialdemokratische Bürgermeister von Wien weigerte sich, der Weisung Folge zu leisten. Der Kulturkampf wurde als Streit um die Kompetenzen in puncto Bestattungswesen ausgefochten. Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) – ähnlich zum »Reigen«-Fall – den Wiener Bürgermeister von schuldhafter Rechtsverletzung freigesprochen hatte, initiierte der Bund weitere zwei Verfahren gegen Wien vor dem VfGH, welche dann ebenso zugunsten der »roten« Stadt entschieden wurden.3

3Im folgenden Aufsatz zeige ich zuerst den Kulturkampf um das Krematorium – auch mit Bezügen auf die Debatten in der Habsburgermonarchie – auf (I.), um die politische Brisanz des Falles und die politische Bedeutung der VfGH-Erkenntnisse4 hervorheben zu können. Ich analysiere dann die konkreten juristischen Streitigkeiten (II.) und die Prozesse, welche einerseits gegen den Landeshauptmann (III.), andererseits wegen Kompetenzkonfliktes (IV.) bzw. angeblicher Verfassungswidrigkeit der Wiener Landesverfassung (V.) vom Bund gegen das Land Wien angestrebt wurden. Angesichts der Tatsache, dass der berühmte Rechtstheoretiker Hans Kelsen in allen drei Verfahren als Referent am VfGH fungierte,5 gehe ich abschließend auch der Frage nach, ob die diesbezüglichen VfGH-Erkenntnisse im Sinne der Kelsenschen Reinen Rechtslehre bzw. in Anbetracht der damaligen historischen Kontexte als rechtsschöpferische, politisch relevante Akte, insofern als Beispiele von indirekt aktivistischer Verfassungsgerichtsbarkeit zu verstehen sind. Bezüglich Kelsens Rolle als referierender Verfassungsrichter stellt sich auch die Frage, ob und inwiefern seine verfassungsrichterliche Meinung seinen verfassungsrechtlichen Lehren ent- oder widersprach. (VI.)

I. Eröffnung des Wiener Krematoriums

4In Europa entstanden die ersten Krematorien im 19. Jahrhundert; für die Feuerbestattung engagierten sich vor allem antiklerikale, freidenkerische Bewegungen, die die Feuerbestattung sowohl als technischen Fortschritt – im Sinne der Hygiene und der modernen Stadtplanung – als auch materialistischen-antireligiösen Umgang mit dem Tod begrüßten und forderten.6 Nachdem Friedrich Siemens einen neuen Ofen entwickelt hatte, wurden auch die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen7 – die politischen Voraussetzungen fehlten aber lange infolge der klerikalen Ablehnung. Das erste Krematorium auf dem europäischen Kontinent wurde 1876 in Mailand eröffnet, darauf folgten weitere Krematorien in Gotha (1878), Paris (1889) und Zürich (1889). Der Kampf um die Feuerbestattung wurde selbst Teil des damaligen Kulturkampfes. Die katholische Kirche untersagte – mit Hinweis auf Jesu Grablegung bzw. den Glauben an der körperlichen Auferstehung – die Feuerbestattung. Diese Position wurde dann im 19. Jahrhundert nochmals bekräftigt: Die Einäscherung wurde als »abscheulicher Missbrauch menschlicher Körper« bezeichnet und verboten,8 so wie auch eine katholische Beerdigung allen untersagt wurde, die sich freiwillig einäschern ließen.9 Das Verbot der Feuerbestattung wurde 1917 auch in das kodifizierte kanonische Recht aufgenommen (Can. 1203 § 1 CIC), das heutige kanonische Recht kennt aber dieses Verbot nicht mehr.10

5Im katholischen Österreich gründeten sich dennoch freidenkerische Vereine – allen voran der Verein »Die Flamme« im Jahre 188511 –, die sich für die Feuerbestattung engagierten. Obwohl das österreichische Recht – wie es noch zu zeigen sein wird – die Feuerbestattung explizit nicht verbot, wurde die gesetzliche Lücke, d.h. das Fehlen der explizit normierten Zulässigkeit, in einigen Gerichtsurteilen als schweigendes Verbot verstanden und praktiziert. Es gab aber einige Versuche, Krematorien zu erbauen: Der Verein »Die Flamme« beantragte etwa 1909 in Graz – nach Erwerb von Grundflächen – eine Bestattungskonzession, sein Ansuchen wurde allerdings sowohl von der steirischen Statthalterei als auch dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) abgelehnt.12

6Ein Krematorium konnte allerdings noch im kaiserlichen Österreich erbaut – wenn auch nicht eröffnet – werden. Im böhmischen Reichenberg (Liberec), wo Bürgermeister Franz Bayer Vorsitzender des lokalen Vereins »Die Flamme« war,13 erlaubte der Gemeinderat den Bau.14 Die böhmische Statthalterei in Prag hob zwar die Erlaubnis sofort auf.15 Der kaiserlich-königliche VwGH erachtete aber den Vertrag zwischen Reichenberg (Liberec) und dem Verein »Die Flamme« bezüglich eines künftigen Krematoriums – vorbehalten einer eventuellen gesetzlichen Änderung – für rechtmäßig. (VwGH-Erkenntnis Nr. 8817/A) Weil aber eine solche Gesetzesänderung in der Monarchie nicht erlassen wurde, konnte das erbaute Krematorium vor 1918 nicht in Betrieb genommen werden,16 weswegen die Prager Statthalterei die Inbetriebsetzung untersagte.17 Das Gebäude wurde dennoch vom Bürgermeister Bayer 1917 feierlich eröffnet18 – somit entstand das erste Krematorium in Österreich als ein funktionsloses Gebäude. Am 31. Oktober 1918, d.h. nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik, fand die erste Einäscherung im Krematorium statt.19

7Während die Feuerbestattung im neuen tschechoslowakischen Staat mit einem kurzen Gesetz vom 1. April 1919 erlaubt20 und mit einer Regierungsverordnung vom 18. September 1919 näher geregelt wurde,21 blieb die Frage in Österreich offen, ob die Feuerbestattung mangels einer expliziten Regelung verboten oder erlaubt sei. Vor allem die Sozialdemokraten und die großdeutschen Liberalen unterstützten die Legalisierung der Feuerbestattung, die Christlichsozialen waren dagegen. Die Sozialdemokraten engagierten sich bereits in der Habsburgermonarchie für die Feuerbestattung. Aber erst in der Ersten Republik wurde es möglich, sozialdemokratische Forderungen durchzusetzen, nachdem die Partei in Wien an die Macht gekommen war. Die Sozialdemokraten übten ihre Macht in Wien (ab 1921: im Land Wien) mit absoluter Mehrheit aus, welche sie für progressive wirtschafts-, wohn- oder kulturpolitische Ziele nutzten.22 Die Ermöglichung der Feuerbestattung gehörte ebenso zu diesen. Gleichzeitig konnten die Sozialdemokraten ihren Kulturkampf gegen den Klerikalismus auch in diesem Feld austragen.23

8Die Idee eines Wiener Krematoriums konnte 1922 verwirklicht werden, was vom Anfang an auf heftige Proteste seitens der Wiener christlichsozialen Opposition stoß. Die sozialdemokratische »Arbeiter-Zeitung« bemerkte diesbezüglich, dass »[sich d]ie Wiener Christlichsozialen vor der Feuerbestattung fast noch mehr [fürchten] als vor dem Feuer der Hölle«, und fügte bissig hinzu, »daß [nach der Ansicht der Klerikalen] nur Ketzer zu verbrennen sind, während jeder strenggläubige Christ nach seinem Tode von den Würmern gegessen werden muß«.24

9Die Christlichsozialen beriefen sich in ihrer Polemik nicht nur auf die katholische Lehre, welche zu dieser Zeit die Feuerbestattung noch ablehnte, sondern witterten »jüdische« und »freimaurerische« Interessen hinter dem Wiener Krematorium. Die klerikale »Reichspost« befürchtete auf ihrer Titelseite, dass die Erdbestattung künftig nur »denen, die hier als Fremdlinge reiche Verdiener geworden sind, leicht erreichbar sein« werde.25 Das Blatt meinte allerdings, dass auch die Feuerbestattung nicht allen zugänglich sein würde, deswegen schrieb es über ein »Krematorium für die Toten reicher Zugewanderter«.26 Karl Rummelhardt, christlichsozialer Wiener Politiker bezeichnete im Wiener Gemeinderat das Krematorium als »Wille freimaurerischer Juden«, weil »[s]elbst die große Masse der Wiener Arbeiterschaft davon nichts wissen« wolle; er meinte deswegen, dass das sozialdemokratische Bauprojekt »eine Demonstration gegen die in Wien üblichen religiösen Gebräuche« darstelle.27 In der sozialdemokratischen »Arbeiter-Zeitung« wurde hingegen die plötzliche klerikale Sorge für die Toten verhöhnt:

10Die Christlichsozialen haben ein neues Gebiet entdeckt, wo es noch eine Sanierung im wahrsten Sinne des Wortes zu verhindern gibt [sic]: das Gebiet der Toten. Sie, die die Lebenden abbauen, haben das größte Interesse daran, was mit den Toten geschieht; sie, die die Menschen verhungern lassen, wollen doch wenigstens für die Würmer sorgen!28

11Das Krematorium wurde im linken Lager sowohl als »sanitärer Fortschritt«29 als auch als finanzielle Entlastung, Kostenminderung30 dargestellt. Aber auch die Demokratisierung der Feuerbestattung wurde betont. Die linksliberale Wiener Tageszeitung »Der Tag« begrüßte etwa das neue Krematorium, weil die Feuerbestattung somit nicht mehr ein Privileg reicher Schichten sei, die sich einen Transport ins Ausland – wo die Feuerbestattung schon erlaubt wurde – leisten können:

12Bisher war es ein Vorrecht der Reichen, ihre sterblichen Überreste vor der langsamen, grauenhaften Verwesung unter der Erde zu bewahren… […] Die Wohltat der Erlösung von der häßlichen Vorstellung des Verfaulens in der Erde soll auch denjenigen zuteil werden, die nicht reich genug waren, sich die Kosten für die Fahrt in ein freier denkendes, vorurteilsloseres Ausland zu leisten.31

13Nachdem Land Wien nach mehreren möglichen Orten für das neue Krematorium Ausschau gehalten hatte, wurden neue Flächen beim Wiener Zentralfriedhof für den Bau erworben.32 Die klerikale Opposition beklagte die hohen Summen des Baus.33 Die Bauarbeiten begannen im April 1922, nachdem die Stadt Wien schon ein Jahr zuvor 1,8 Millionen Kronen dafür locker gemacht hatte.34 Die Verbrennungshalle wurde letztendlich gegenüber dem Zentralfriedhofsgebäude – aber noch innerhalb des Friedhofes – nach den Plänen des jungen Innsbrucker Architekten Clemens Holzmeister erbaut; der Urnenfriedhof befand sich dahinter.35 Vor der offiziellen Eröffnung beschrieb der linksliberale »Der Tag« ausführlich und enthusiastisch das Krematorium und den Vorgang der Feuerbestattung:

14Gegenüber dem Haupttor des Zentralfriedhofes, von der zackigen Mauer des Neugebäudes umschlossen, erhebt sich ein einfacher, weißer, gotischer Bau, der sich dreistaffelig nach oben verjüngt, von einer schwarzen Pyramide gekrönt. […] Schmucklos das Ganze und doch eindrucksvoll in der Reinheit seiner stilsicheren Formen: Das neue Krematorium. […] Unmittelbar von der Ehrenhülle aus betritt man den Zeremoniensaal. In mächtigen kannelierten Spitzbogen streben die Pfeiler der Höhe zu; ein Kunstwerk der Betonarchitektur... […] Das erste Untergeschoß des Baues birgt vor allem den großen Verbrennungsofen, der bis in die zweite Unterteilung hinabreicht. […] Der Aufzug aus der Zeremonienhalle bringt den Sarg direkt in das Untergeschoß, was er auf einen kleinen Wagen gestellt wird, der auf Schienen in das Innere des Ofens läuft. Dort wird der Sarg durch eine sinnreiche Einrichtung automatisch abgehoben und auf einen Schamotterost gestellt, aus dem der Leichnam bei tausend bis elfhundert Grad Hitze in kurzer Zeit zerfällt.36

15Am 17. Dezember 1922 wurde das Krematorium – ohne die Präsenz der Wiener christlichsozialen Politiker*innen37 – eröffnet, wo Bürgermeister Jakob Reumann die Rede hielt; viele Mitglieder*innen des Vereins »Flamme« waren zugegen.38 Die erste religiöse Leicheneinäscherung fand bereits am 20. Januar 1923 statt: Unter anderem zwei Altkatholiken wurden eingeäschert, der eine gehörte zwar zur römisch-katholischen Kirche, aber wurde auf Wunsch seiner Angehörigen nach altkatholischem Ritus bestattet.39 Die altkatholische Kirche lehnte nämlich die Feuerbestattung nicht ab.40 Adalbert Schindelar, der Bistumsverweser des neugegründeten (klein)österreichischen altkatholischen Bistums hielt auf der ersten religiösen Zeremonie die Rede, er lobte die sozialdemokratische Wiener Landesregierung als »eine fortschrittliche, humane und tolerante Stadtverwaltung« und nahm die Feuerbestattung gegen katholische Vorwürfe, diese widerspreche der Idee der Auferstehung, in Schutz:

16Wäre es zum Beispiel nicht geradezu Gotteslästerung, auch nur daran zu denken, daß die Einäscherung gegen den Auferstehungsglauben verstoße, daß Christus nicht vom Tode zum Leben übergangen wäre, wenn sein Leib, der damaligen heidnischen Sitte gemäß, zufällig verbrannt und nicht beigesetzt worden wäre?41

17Die katholische Kirche verlieh allerdings seiner ablehnenden Haltung nochmals Ausdruck in ihrem Fastenhirtenbrief im Februar 1923. Der Wiener Erzbischof Friedrich Gustav Piffl bekräftigte das Verbot katholischer Einsegnung für alle, die sich für die Feuerbestattung entschieden, er bezeichnete die Einäscherung als »heidnisch«:

18So ist die Leichenverbrennung von allem Anfange an ein Kind der Revolution und ausgesprochene Religions- und Kirchenfeinde sind nicht nur seine ersten Paten gewesen, sondern sind auch seine Schrittmacher und Vorkämpfer bis auf den heutigen Tag. Hinter all den sanitären, ästhetischen und volkswirtschaftlichen Gründen, die man für die Leichenverbrennung ins Treffen führt, verbirgt sich nur der Haß des modernen Heidentums gegen die christlichen Glaubenslehren und der eitle Wahn, den Glauben an die Auferstehung und ein ewiges Jenseits in den Herzen der Gläubigen durch die gewaltsame und restlose Zerstörung des Christenleibes erschüttern und vernichten zu können.42

19Obwohl Kardinal Piffl behauptete, dass »Juden und Protestanten« seine ablehnende Meinung unterstützen würden, bekundeten mehrere protestantischen Pfarrgemeinden ihre Sympathie für das neue Wiener Krematorium.43 Der christlichsoziale Bundesminister Richard Schmitz begründete jedenfalls seine Ablehnung gegenüber dem Krematorium ebenso mit Hinweis auf religiöse Autoritäten:

20Meine Haltung in der Frage des Krematoriums ist von Anfang an diejenige, in der ich mich einig weiß mit den Wünschen des Herrn Kardinals Piffl und des Herrn Oberrabbiners Chajes, also der hervorragendsten Vertreter des bodenständigen Volkes. Sie ist gegründet auf die altehrwürdigsten Gesetze und gerichtlichen Entscheidungen.44

21Obwohl sich Gewaltszenen, welche während der »Reigen«-Vorstellungen 1921 stattfanden,45 gegen das Krematorium oder während Zeremonien der Feuerbestattung nicht abspielten, drohte Bundesminister Schmitz indirekt auch diesmal mit möglichen gewalttätigen Folgen:

22[E]s könnte wohl zu tätlichen Angriffen nicht nur auf die Leichenzüge, sondern auch auf das Krematorium selbst kommen. […] In erster Linie denke ich hier an die Monarchisten, die schwer darunter leiden, daß ein Hofdekret Kaiser Josefs [welcher angeblich die Feuerbestattung verboten hätte – Anm. des Autors] mißachtet wird. Ferner werden die Damen, die gelegentlich mit Gewalt in Schulgebäude eingedrungen sind, um Heiligenbilder anzubringen, wohl auch nicht davor zurückscheuen, einen Verbrennungsofen zu zerschlagen, der geeignet erscheint, die Auferstehung in Frage zu stellen.46

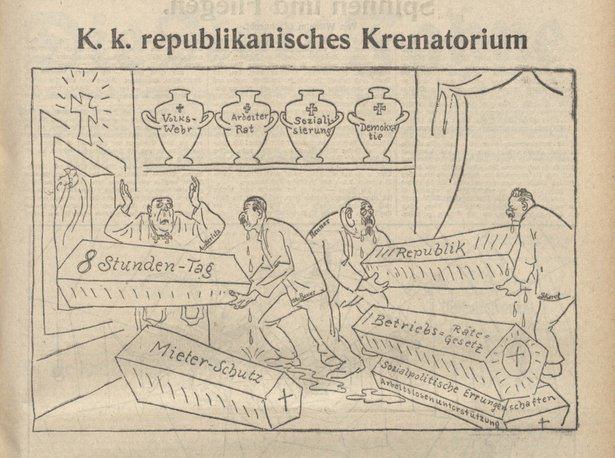

23Auch die Kommunisten kritisierten die Sozialdemokraten, sie warfen ihnen vor, statt der materiellen Interessen der Arbeiterschaft nur ideologische Kulturkämpfe zu betreiben, was die fehlende Sozialpolitik verschleiern würde. In einer Karikatur bezeichnete die kommunistische »Rote Fahne« die sozialdemokratische Politik als »K. k. [kaiserlich-königliches] republikanisches Krematorium«, in welchem linke Forderungen wie Volkswehr, Arbeiterrat, Sozialisierung und Demokratie bereits eingeäschert bzw. 8-Stunden-Tag, Mieterschutz oder Betriebsrätegesetz von sozialdemokratischen Politikern gerade verbrennt würden.47

24 Abbildung 1: Karikatur in der kommunistischen Zeitung »Roten Fahne« über das Krematorium und gegen die Sozialdemokraten (in: Rote Fahne, Mitte Oktober 1923, S. 3, Quelle: ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften, Österreichische Nationalbibliothek, Wien)

Abbildung 1: Karikatur in der kommunistischen Zeitung »Roten Fahne« über das Krematorium und gegen die Sozialdemokraten (in: Rote Fahne, Mitte Oktober 1923, S. 3, Quelle: ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften, Österreichische Nationalbibliothek, Wien)

II. Verboten, was nicht erlaubt? Oder erlaubt, was nicht verboten?

25Während Kardinal Piffl das Krematorium in einem Hirtenbrief im Nachhinein kritisierte, hatte die christlichsoziale Bundesregierung kurz vor der geplanten Eröffnung juristische Maßnahmen ergriffen. Ähnlich zum »Reigen«-Fall versuchte Richard Schmitz, der christlichsoziale Bundesminister für soziale Verwaltung, wiederum mit einer Weisung an den Wiener Landeshauptmann die Inbetriebnahme zu verhindern. Es stellten sich dabei die verfassungsrechtlichen Fragen,48 ob das Bestattungswesen Bundes- oder Landesangelegenheit sei, d.h. ob der Bund berechtigt sei, Weisungen an einen Landeshauptmann als mittelbares Verwaltungsorgan im Sinne von Art. 103 B-VG zu erteilen (Kompetenzfrage) bzw. ob ein Landeshauptmann einer solchen Weisung »blind« Folge zu leisten habe (Prüfungsrecht).

II. 1. Kompetenzen zwischen Bund und Land

26Die Kompetenzfragen zwischen Bund und Ländern (auch in Bezug auf die Frage, ob die Bundesvollziehung der Bundes- oder der Landesverwaltung aufgetragen wird) wurden in den Artikeln 10 bis 15 B-VG geregelt, womit eine doppelte Verwaltungsstruktur geschaffen wurde, in der Bundesverwaltungsaufgaben den Ländern ebenso zufielen.49 Das B-VG bestimmte einerseits taxativ die Bundesangelegenheiten (welche entweder unmittelbar von der Bundes- oder mittelbar von der Landesverwaltung zu vollziehen waren, Art. 10 bis 14 B-VG), andererseits wies es alle anderen nicht aufgeführten Kompetenzen den Ländern (auch in puncto Vollziehung) zu (Art. 15 B-VG). Adolf Merkl meinte allerdings, dass die Kompetenzbestimmungen eine »kaum überbietbare Kasuistik der Kompetenzverteilung« geschaffen hätten, welche die Möglichkeit weiterer Kompetenzkonflikte in sich trügen.50

27Nach Art. 10 B-VG gehörte »das Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens« in die Kompetenz und den unmittelbaren Vollzug des Bundes. Die Frage, ob Wien ein Krematorium erbauen und eröffnen dürfe, hätte dementsprechend einfach beantwortet werden können: Leichen- und Bestattungswesen war keine Bundesangelegenheit, der Bund hätte diesbezüglich in diesem Bereich keine Weisungen erteilen dürfen. Eine so einfache Lösung des Streitfalles war allerdings 1923 nicht möglich: Die Artikel 10, 11, 12, 13 und 15 B-VG traten nämlich zu dieser Zeit – aufgrund der Bestimmung des Übergangsgesetzes (BGBl. 2/1920 § 42) – noch nicht in Kraft, weil die Verfassungsgesetze, welche die Artikel 10, 11, 12, 13 und 15 B-VG näher zu bestimmen haben, nicht verabschiedet wurden. Obwohl das Provisorium 1920 nur für wenige Monate vorgesehen war, konnten die neuen Kompetenzregelungen – aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und parteipolitischer Differenzen – teilweise erst 1925 in Kraft treten (BGBl. 271/1925).51 Infolgedessen blieb bis dahin das altösterreichische Recht bezüglich der Kompetenzfragen in Kraft, was eine Kompetenzkasuistik – mit ineinander übergreifenden Normierungs- und/oder Vollzugskompetenzen zwischen Bund und Ländern – verursachte.52 Somit musste auch die Frage, wem die Kompetenz in puncto Bestattungswesen zustehe – und noch mehr: ob eine Feuerbestattung in Österreich zulässig sei –, praktisch rechtshistorisch, mit Hinweis auf ältere Gesetze erschlossen werden.

28In seiner ersten Weisung vom 16. Dezember 1922 behauptete Bundesminister Schmitz, dass »nach der rechtlichen Lage die Leichenbestattung im Wege der Kremation gesetzlich unzulässig erscheint«.53 Einerseits meinte er, dass er im Sinne sanitätspolizeilicher Oberaufsicht in der Angelegenheit des Bestattungswesens zuständig sei und demnach Weisungen an das mittelbare Bundesvollzugsorgan (d.h. den Landeshauptmann) erteilen könne. Andererseits berief er sich auf zwei Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH), in denen die Unzulässigkeit der Feuerbestattung begründet worden sei.

29Der Wiener Bürgermeister (Landeshauptmann) Reumann war aber nicht willens, der Weisung Folge zu leisten. In seinem Brief vom 18. Dezember 1922 – also einen Tag nach der Eröffnung des Krematoriums – teilte er dem Bundesminister mit, dass er die Bundeskompetenz in der konkreten Angelegenheit anzweifle bzw. dass er aufgrund des ihm (angeblich) zustehenden Prüfungsrechtes die Feuerbestattung für zulässig (weil nicht verboten) halte. Somit waren die Streitpunkte – wie zwei Jahre zuvor beim »Reigen«-Fall – ausgesprochen: Kompetenzfrage und Prüfungsrecht.

II. 2. Zulässigkeit der Feuerbestattung?

30Bundesminister Schmitz begründete seine Zuständigkeit – und somit sein Recht, Weisungen zu erteilen – mit § 2, lit. g. vom Reichssanitätsgesetz (RGBl. 68/1870),54 nach dem die Überwachung der Totenbeschau und der Handhabung der Gesetze über das Begräbniswesen (etwa bezüglich der Begräbnisplätze, der Ausgrabung und Überführung von Leichen) in die Kompetenz der Staatsverwaltung fällt. Bürgermeister Reumann verneinte aber, dass diese Bestimmungen für die Feuerbestattung von Relevanz wären: Weder die Ausgrabung und Überführung von Leichen noch die Begräbnisplätze hätten laut ihm mit der Leichenverbrennung etwas zu tun.55 Im ironischen Ton bemerkte er in seinem Brief, dass die Bestimmungen über Ausgrabung und Überführung von Leichen erst dann für alle Formen der Leichenbestattung infrage kämen, wenn das Gesetz so weit ausgelegt würde, dass alle Leichen eingegraben werden müssten – aber eine solche Auslegung wolle er dem Bundesminister nicht zumuten.56 Reumann stellte also seinerseits fest: Weil die Gründe für eine Bundeskompetenz nicht vorlägen, sei er aufgrund des Gesetzesmäßigkeitsgebotes der Verwaltung (Art. 18 B-VG) nicht imstande, einer gesetzlich nicht begründeten und begründbaren Weisung Folge zu leisten, es sei denn, er müsse selbst – im Sinne der gegenseitigen Hilfeleistung (Art. 22 B-VG) – nach gesetzlichen Gründen suchen, welche der Bundesminister anzugeben vergessen habe,57 was freilich ebenso ironisch gemeint war.

31Die Frage, ob ein Landeshauptmann als mittelbares Bundesvollzugsorgan die Weisungen blind und ohne Prüfungsrecht zu vollziehen habe, wurde bereits beim »Reigen«-Fall angeschnitten;58 Bürgermeister Reumann sprach sie diesmal eindeutig an. Er beanspruchte ein Prüfungsrecht bezüglich der Gesetzmäßigkeit von Weisungen, ansonsten entstünde »ein Verhältnis der Hörigkeit« zwischen Bundesminister und Landeshauptmann, »das nicht einmal in einer modernen Monarchie der Verwaltungsorganisation sein kann, noch viel weniger selbstverständlich in einem republikanischen Bundesstaat«.59

32Bundesminister Schmitz begründete seine Weisung auch damit, dass die Feuerbestattung im österreichischen Recht nicht geregelt, dementsprechend also verboten sei. Es war aber seine Rechtsauffassung, nicht jene des österreichischen Rechts. Die Frage allerdings, ob alles, was nicht erlaubt ist, als verboten zu gelten hat, war bezüglich der Feuerbestattung auch in der Monarchie diskutiert. Der Jurist Leopold Adler veröffentlichte etwa 1874 ein kleines Handbuch, in dem er alle, für die Feuerbestattung infrage kommenden österreichischen Gesetze und Verordnungen aufzählte: Er meinte, dass sowohl die josephinischen Hofdekrete als auch die späteren Gesetze und Verordnungen nur das Begräbnis als mögliche Bestattungsart gekannt hätten, wie auch die strafrechtlichen Regelungen (etwa über die Leichenexhumierung) vom Begräbnis als einzig möglicher und erlaubter Bestattungsart ausgegangen seien:60 Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) sprach nur vom Begräbnis (§§ 549, 1280 ABGB); das Strafgesetzbuch (St.G, RGBl. 117/1852) bestrafte die Eröffnung der Gräber, die Hinwegnahme oder Misshandlung der Leichen (§ 306 St.G.); und die Strafprozessordnung (StPO, RGBl. 119/1873) normierte die Leichenexhumierung (§ 127 StPO). All diese Regelungen seien laut Adler die Beweise dafür, dass das österreichische Recht nur das Begräbnis kenne, d.h. a contrario die Feuerbestattung – als »eine monströse Ausgeburt des modernen Materialismus«61 – nicht erlaube. Er war deswegen der Meinung,

33daß ein neuer Bestattungsmodus nicht im Wege polizeilicher Erlaubnis oder Verordnung, auch nicht durch Verordnungen höherer Staatsbehörden (Statthalterei oder Ministerien), sondern nur durch ein Gesetz, und zwar ein Reichsgesetz eingeführt, rücksittlich gestattet werden könne.62

34Aus dem Fehlen einer expliziten Erlaubnis der Feuerbestattung leitete Adler ihre Unzulässigkeit ab. Ein solches Prinzip wurde aber in der Monarchie weder im Allgemeinen als Richtlinie noch im Besonderen bezüglich des Bestattungswesens ausgesprochen und akzeptiert. In der Besprechung vom Adlers Buch durch die »Juristischen Blätter« wurde dementsprechend betont, dass die fehlende Regulierung keinesfalls als Verbot der Feuerbestattung zu verstehen sei:

35[W]ir [müssen] zwar zugeben, daß Alle [Gesetze und Verordnungen – Anm. des Autors] von der Voraussetzung ausgehen, daß die Leichen in Gräbern bestattet werden, und daß es an Vorschriften über Leichenverbrennung gänzlich fehlt; aber nirgends finden wir den Grundsatz proclamirt, daß jene Bestattungsart die allein zulässige sei. Können wir uns somit schon nach dem Satze: Was nicht verboten ist, das ist erlaubt, nicht zu der Ansicht bekennen, daß unsere Gesetzgebung die Leichenverbrennung principiell ausschließe, so glauben wir einer solchen Auffassung aus dem Grunde um so mehr entgegentreten zu dürfen, weil ja das Wesen der Leichenverbrennung, die möglichst schleunige Auflösung des todten Körpers in seine Atome, auch in der Absicht unserer bisherigen Gesetzgebung über Begräbnisse gelegen ist.63

36Die Frage, ob die Feuerbestattung bereits in der Monarchie erlaubt war, solle nach dem Blatt bejaht werden (trotz der fehlenden Regelungen und einer dementsprechenden Bestattungspraxis), weil sie nirgendwo in den Gesetzen oder anderen Normen verboten worden sei bzw. dem gesetzlichen Zweck jeglicher Bestattungsregelung, »Verwesung sobald als möglich zu befördern« (Hofdekret vom 13. September 1784), durchaus entspreche. Wie die Feuerbestattung konkret geregelt, ermöglicht, durchgeführt werden müsse, sei demnach eine Verwaltungsfrage, es bedürfe keiner gesetzlichen Erlaubnis.64

37Die These, dass in der Habsburgermonarchie alles verboten sei, was nicht erlaubt ist, war also weder in der Monarchie noch in der Republik die »herrschende Meinung«. Obwohl einige Autoren, wie etwa der zitierte Leopold Adler, die Meinung vertraten, dass die Feuerbestattung wegen fehlender Normierung in Österreich nicht erlaubt sei, wurde diese Ansicht – wie die Besprechung in den »Juristischen Blättern« pars pro toto zeigt – nicht von allen geteilt. In seiner Anklageschrift stützte sich Bundesminister Schmitz dennoch auf zwei Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) noch aus der monarchischen Zeit, in denen die fehlende Regelung der Feuerbestattung restriktiv, d.h. gegen ihre Zulässigkeit, interpretiert wurde. (VwGH-Erkenntnisse 6632/A, 8817/A) Diese Erkenntnisse lassen sich allerdings nicht als Ausdruck einer »herrschenden Meinung« verstehen, sie waren bloß eine mögliche (wenn auch autoritative) Rechtsinterpretation, die nicht unbedingt die frühere (monarchistische) Rechtsansicht, sondern die Argumentationsstrategie der ministerialen Anklage in der Republik widerspiegelt.

38Vor allem im VwGH-Erkenntnis 6632/A (24. März 1909) ging es darum, ob die Errichtung eines Krematoriums vom österreichischen Recht erlaubt wäre. In Graz wollte der Wiener Verein »Die Flamme« ein Krematorium errichten, aber die Statthalterei ließ es nicht zu, wogegen der Verein eine Beschwerde einreichte. Der VwGH wies diese ab. Das Hauptargument war die fehlende Normierung der Feuerbestattung im österreichischen Recht, was der VwGH nicht als Lücke im Gesetz, sondern als gesetzgeberische Entscheidung gegen die Feuerbestattung als Bestattungsart interpretierte. Der VwGH anerkannte zwar, dass einige, bestehende Normierungen per analogiam auch auf die Leichenverbrennung anzuwenden seien65 – aber nicht in allen Fällen. Der VwGH hob zwei gesetzliche Bestimmungen hervor – § 306 des Strafgesetzbuches (Beschädigung von Grabstätten, Eröffnung von Gräbern, Hinwegnahme oder Misshandlung an Leichen usw.) bzw. § 127 der Strafprozessordnung (Leichenschau und Obduktion) –, welche eine Analogie zwischen Leichen- und Feuerbestattung nicht zuließen.66 Aus der fehlenden Normierung der Leichenverbrennung schlussfolgerte also der VwGH auf ihre Unzulässigkeit – als ob alles, was nicht explizit erlaubt und geregelt ist, implizit verboten wäre. Insofern stellte der VwGH 1909 fest,

39daß in der Ignorierung dieser Bestattungsart auch deren grundsätzliche Negierung gelegen ist, daß also in dem absoluten Fehlen von Bestimmungen über die Feuerbestattung nicht eine Lücke der Gesetzgebung, sondern ihr prinzipiell ablehnendes Verhalten gegenüber diesem Bestattungsverfahren [d.h. der Leichenverbrennung – Anm. des Autors] erkannt werden muß.67

40In einem anderen Fall aus dem Jahre 1912, wo es darum ging, ob die Stadt Reichenberg (Liberec) einen Vertrag mit dem Verein »Flamme« über den Bau eines Krematoriums abschließen dürfe, bekräftigte der VwGH die Meinung, dass die Feuerbestattung deswegen verboten sei, weil das österreichische Recht es gar nicht regele, geschweige denn explizit erlaube.68 Obwohl der VwGH die Möglichkeit eines solchen Vertrages – entgegen der Entscheidung der Prager Statthalterei – nicht ausschloss – d.h. ein Krematorium könne mit der Erwartung erbaut werden, dass sich die gesetzliche Lage bezüglich der Feuerbestattung ändern würde –,69 verkündete der VwGH wiederum – ohne es diesmal näher auszuführen –, dass »derzeit die Leichenverbrennung bei dem heutigen Stande der Gesetzgebung als unzulässig angesehen werden muß«.70

41Bundesminister Schmitz übernahm in seiner Weisung eins zu eins die Argumente des VwGH aus der monarchischen Zeit, indem er ebenso die Vorschriften über Leichenbeschädigung (§ 306 StGB) und Obduktion (§ 127 StPO) als Beweise für die vermeintliche Unzulässigkeit der Feuerbestattung auch in der neuen Republik aufführte. Bürgermeister Reumann lehnte aber diese Schlussfolgerung ab, er meinte vielmehr, dass alles, was nicht explizit verboten ist, implizit erlaubt sei:

42Daß eine Ignorierung eine Negierung sein müsse, entspricht dem Grundsatz, daß alles verboten ist, was nicht ausdrücklich gesetzlich erlaubt ist. Dieser engherzige Standpunkt ist in der österreichischen Gesetzgebung, auch in der aus der Zeit der Monarchie, nirgends begründet. Er richtet sich überdies von selbst, weil dann alle gesetzlichen Verbote überflüssig wären.71

43Außerdem wies Reumann daraufhin, dass das österreichische Recht nicht nur die Leichenbestattung, sondern – wie eine Verordnung der Seebehörde von Triest zeigte – auch die Beisetzung im Meer kenne, ohne dass diese Art der Bestattung in einem Gesetz vorkäme oder geregelt würde. Analog dazu sei auch die Feuerbestattung möglich und erlaubt, solange sie gesetzlich nicht verboten wird.72 Die sozialdemokratische »Arbeiter-Zeitung« erblickte in der Argumentation, nur das rechtlich Erlaubte sei nicht verboten, einen monarchistisch-autoritären Geist, den es in der Republik zu überwinden gelte:

44In der Republik, die von dem Gesetz der Freiheit ausgeht, ist es eben umgekehrt: nichts muß erlaubt werden, und alles ist gestattet, was nicht verboten ist! […] Richtig ist, daß in der Frage der Feuerbestattung die Gesetzgebung der Republik die Rechtslage gegenüber dem alten Österreich nicht verändert hat. Was sich aber verändert hat, ist die Auffassung dieser Rechtslage. Es ist weit über den Rahmen des Wiener Krematoriums hinaus ein grundsätzlicher Gegensatz, der sich hier auftut: der Widerstreit zwischen dem Prinzip des alten Polizeistaates, in dem alles verboten ist, was die hohe Obrigkeit nicht ausdrücklich erlaubt hat, und dem Rechtsempfinden der modernen Demokratie, in der erlaubt ist, was kein Gesetz verbietet.73

45In der weiteren Korrespondenz zwischen Bundesminister Schmitz und Bürgermeister Reumann wurden die bisherigen Positionen knapp bestätigt: Während Schmitz seine Weisung kurz wiederholte,74 erklärte Reumann wiederum, nicht in der Lage zu sein, »einer offenbar im Gesetze nicht begründeten Weisung nachzukommen«.75

III. Erste Runde vor dem VfGH: Prüfungsrecht und Kompetenzfrage

46Die Bundesregierung kann gemäß Art. 142 Abs. 2. lit. d. B-VG Anklage gegen einen Landeshauptmann vor dem VfGH erheben, falls dieser als mittelbares Bundesvollzugsorgan seine Pflichten schuldhaft nicht erfüllt. Als Sanktion kann der Landeshauptmann sogar seines Amtes enthoben werden.

47Gegen Bürgermeister (Landeshauptmann) Reumann reichte die Bundesregierung die Anklage beim VfGH am 14. Februar 1923 ein. In der Anklageschrift betonte sie, dass auch individuelle Weisungen an einen Landeshauptmann als mittelbares Bundesvollzugsorgan in Bundesangelegenheiten im Sinne von Art. 103 B-VG – wo die Rede von Verordnungen und sonstigen Anordnungen ist – erteilt werden dürften.76 Bundesminister Schmitz wiederholte seine bisherigen Argumente: Er sei aufgrund des Reichssanitätsgesetzes zuständig für das Bestattungswesen.77 Außerdem meinte er, »dass keinem nachgeordneten Verwaltungsorgan […] ein Recht zur Prüfung und autoritativen Entscheidung darüber zusteht, ob eine ihm erteilte Weisung im Gesetze begründet ist oder nicht«. Die Verantwortung dafür trage einzig der Befehlsgeber (infolge der Ministerverantwortlichkeit nach Art. 142 Abs. 2 lit. b. B-VG); der Adressat habe die Weisung ohne Prüfung zu vollziehen.78 Bedenken gegen ein so autoritatives Weisungsrecht wollte er mit dem Argument entkräften, dass ein Prüfungsrecht des Weisungsempfängers das Weisungsrecht »vollkommen wertlos« machen würde.79

48Schmitz erklärte ansonsten die Frage, ob die Weisung materiell rechtmäßig sei (d.h. ob der Bund im Bestattungswesen kompetent sei), »für die Beurteilung des unter Anklage gestellten Tatbestandes nicht für entscheidend«, weil der VfGH nach der Anklage nicht über die Zulässigkeit des Krematoriums, sondern über die Frage zu entscheiden habe, ob der Wiener Bürgermeister rechtswidrig und schuldhaft oder rechtmäßig der Weisung keine Folge leistete.

49Bundesminister Schmitz führte in seiner Anklageschrift dennoch Argumente dafür auf, warum die Eröffnung eines Krematoriums gegen das österreichische Recht verstoße. Dabei erwähnte er nicht nur die Gesetzesstellen (§ 306 StGB, § 127 StPO), die er in seinen Weisungen ebenso zitiert hatte, sondern auch eine andere Quelle, welche die Unzulässigkeit der Leichenverbrennung beweisen würde: Im Hofdekret vom 23. August 1784 wurde vorgeschrieben, alle Leichen in die außer den Ortschaften einzurichtende Friedhöfe zu überreichen, d.h. die Eingrabung sei die einzig zulässige Form der Leichenbestattung.80 Nach einer kurzen Kulturgeschichte der Bestattungen – mit der Schlussfolgerung, dass »[d]as Christentum und der Mohammedanismus in ihren Verbreitungsgebieten die heidnische Leichenverbrennung überall [abschafften]«81 – verkündete Schmitz wiederum, dass alles, was im österreichischen Recht nicht explizit geregelt ist, eigentlich als verboten anzusehen sei.

III. 1. Rechtsgeschichte vor dem VfGH

50Die öffentliche Sitzung vor dem VfGH fand am 27. März 1923 statt. Als Vertreter der Bundesregierung wiederholte Ministerialrat Georg Fröhlich nochmals die bekannten Argumente:82 Aufgrund des immer noch gültigen Reichssanitätsgesetzes gehöre das Bestattungswesen in die Kompetenz des Bundes; im konkreten Falle komme es eigentlich nicht darauf an, ob die Feuerbestattung zulässig sei, weil die Anklage die Weigerung des Bürgermeisters, einer Weisung Folge zu leisten, betreffe. Weil dem mittelbaren Bundesvollzugsorgan kein Prüfungsrecht zustehe, sei eine Weisung laut Fröhlich unter allen Umständen – sogar auch wenn die Feuerbestattung zulässig wäre – zu vollziehen. Jedenfalls wurde auch die Frage vor dem VfGH erörtert, ob das alte – aber noch gültige – Recht die Feuerbestattung kenne oder nicht.

51Die Verwendung historischer Argumente ist charakteristisch für die verfassungsgerichtliche Judikatur in Österreich.83 Sie dient gleichzeitig drei Zielen: Zum einen lässt sich die Illusion einer objektiven, am Wortlaut oder dem ursprünglichen verfassungsgebenden Willen festgehaltenen Interpretation – zumindest in der Darstellung der Entscheidungen –aufrechterhalten. Diesem Ziel liegt der Gedanke zugrunde, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit die Aufgaben der Politik nicht übernehmen, d.h. die Bedeutung der Verfassung durch Interpretation nicht verändern dürfe.84 Zum zweiten ermöglicht diese historische Herangehensweise, alle Normen, die bei der Entstehung der Verfassung bereits bestanden, als verfassungskonform anzusehen: Wenn sie schon vorlagen, wird postuliert, dass sie der Verfassung nicht widersprächen. Dieses Argument lässt sogar eine gesetzgeberische Freiheit zu, »solange sie sich im Rahmen des vorgefundenen Verfassungswidrigen hält«.85 Und zum dritten kann das historische Argument andere – nicht mehr textbezogene – Interpretationsmotive verschleiern; der VfGH tendiere nämlich dazu, teleologische Motive »unter falscher Flagge als historische segeln zu lassen«.86

52Auch bezüglich des politisch und kulturkämpferisch höchst umkämpften Krematorium-Falles wurden auf politische oder teleologische Argumente verzichtet. Die erste öffentliche Sitzung verwandelte sich praktisch in ein rechtshistorisches Seminar. Der Vertreter der Bundesregierung, Fröhlich, legte nicht nur das bereits in der ministerialen Anklageschrift erwähnte josephinische Hofdekret vom 23. August 1784, sondern auch andere Hofdekrete als Beweise dafür vor, dass nur die Leichenbestattung erlaubt (weil geregelt) sei. Hans Kelsen als Verfassungsrichter wollte die rechtshistorische Argumentation vom Ministerialrat Fröhlich ad absurdum führen, indem er nach einzelnen, zumindest gesellschaftlich längst überholten (vergessenen) Vorschriften aus den zitierten Hofdekreten fragte – etwa ob die Leichen dann immer noch, wie damals vorgeschrieben, nach abgesungenen gewöhnlichen Kirchensängen eingesegnet und ohne Gepränge beigesetzt werden müssen.87

53Der Vertreter der Stadt Wien, Eisler, zeigte sich eher verblüfft ob der rechtshistorischen Argumente, derer sich die Bundesregierung im Rechtsstreit bediente:

54Wenn man die Argumente, die gegen den Herrn Landeshauptmann vorgeführt werden, betrachtet, kann man wohl ohne Übertreibung sagen, dass uns statt der freien Auffassung, der man in der Republik zu begegnen glaubte, in Staub und Moder nur Tiergerippe und Totenbein umgeben. Wenn man es für möglich hält, dass das Bundesministerium f. soz. Verw. [für soziale Verwaltung] sämtliche Josefinischen Hofdekrete heraussucht und in Kraft setzt für die mittelbare Bundesverwaltung, dann gehört nicht allzuviel Fantasie dazu, sich auszumalen, welches Aussehen Österr. im 20. Jahrhundert bekäme.88

55Außerdem berief er sich auf Kaiser Joseph II, »der, wenn er die Feuerbestattung gekannt [hätte], sie als Erster eingeführt hätte«.89 Wie es sich in der Sitzung herausstellte, war der aufgeklärte Kaiser Joseph II in der Tat nicht so ablehnend gegenüber anderen Bestattungsarten gewesen wie die Bundesregierung ihn und seine Hofdekrete interpretierte. Am Ende der Sitzung las nämlich der VfGH-Präsident Paul Vittorelli die Randbemerkung am Hofdekret vom 20. Januar 1785 vor, welche der Kaiser eigenhändig dem Text hinzugefügt hatte:

56Da ich sehe und täglich erfahre, dass die Begriffe der Lebigen leider noch so materialistisch sind, dass sie einen unendlichen Preis darauf setzen, dass ihr Körper nach ihrem Tode langsam verfaule und länger ein stinkendes Aas bleibe, ist mir wenig daran gelegen, wie sich die Leute nach dem Tode begraben lassen. Es mag daher jeder, was die Truhen anbelangt, frei tun, was er für seinen toten Körper im Voraus für das Angenehmste hält.90

57Die öffentliche Sitzung endete also mit einer unerwarteten, rechtshistorischen Entdeckung. Einer kaiserlichen Randnotiz kann freilich keine normative Kraft beigemessen werden, jedenfalls entkräftete sie die Behauptung der Bundesregierung, Kaiser Joseph II habe nur die Leichenbestattung gekannt und erlaubt.

III. 2. Prüfungsrecht des mittelbaren Bundesvollzugorgans

58In der darauffolgenden nicht-öffentlichen Sitzung wurden vor allem die Möglichkeit eines Prüfungsrechtes seitens des Weisungsempfängers und die Kompetenzfrage erörtert. Kelsen meinte, dass auch einem mittelbaren Bundesvollzugsorgan ein Prüfungsrecht zustehe, zumal ein Landeshauptmann, der einer Landesverwaltung vorstehe, schon aufgrund des bundesstaatlichen Prinzips dem Bund nicht ohne Prüfungsrecht untergeordnet werden dürfe.91 Er betonte dementsprechend, dass ein Landeshauptmann mit der möglichen Gefahr, vor dem VfGH dafür angeklagt und eventuell auch zur Rechenschaft gezogen zu werden, die Gesetzesmäßigkeit der Weisungen überprüfen dürfe.

59Auch in seinen damaligen Schriften verwarf Kelsen die damals herrschende (positivrechtlich nicht gestützte) Meinung, nach welcher der Verwaltung das Prüfungsrecht entzogen sei. Eine solche Regelung bestehe laut ihm nur für die Gerichte (Art. 89 B-VG) – wobei sie selbst prüfen müssen, ob überhaupt ein Gesetz (eine Verordnung) vorliegt –,92 d.h. die Prüfung auf Gesetzmäßigkeit sei der Verwaltung nicht verwehrt.93 Kelsen hob diesbezüglich hervor, dass die Zusammenlegung der befehlenden und der disziplinierenden Behörden problematisch sei, weil dasselbe Organ, welches den Verwaltungsakt erlassen hatte, das untenstehende wegen Nichtbefolgung disziplinieren könne. Kelsen meinte, dass die Aberkennung des Prüfungsrechts und das Zusammenfallen der befehlsgebenden und der disziplinierenden Behörden ein »[a]utokratisches Naturrecht« darstelle: Autokratisch, weil die Position der Befehlsgeber dadurch unangefochten sei; und Naturrecht, weil das Prüfungsrecht der Verwaltung nicht positiv-rechtlich (sondern nur von der »herrschenden Meinung« der Rechtswissenschaft) aberkannt sei.94 Deswegen betonte Kelsen vor allem im Falle eines Landeshauptmannes, dass das B-VG im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltung das Weisungsrecht einführte, aber eine vom Weisungsgeber unabhängige Instanz, nämlich den VfGH, für Disziplinarfragen etablierte.95

60In der internen Debatte wies der parteiunabhängige Verfassungsrichter Robert Neumann-Ettenreich darauf hin, dass Kelsens vorgetragene Meinung – das Bundesstaatsprinzip lasse eine strikte Unterordnung des Landeshauptmannes nicht zu – Kelsens Verfassungskommentar widerspreche.96 Dort bewies nämlich Kelsen: »Die Tatsache, daß das unterstellte Organ demokratisch berufen, also gewählt und nicht von demjenigen Organ ernannt wird, dem es verantwortlich ist, ändert selbstverständlich nichts an der Gehorsamspflicht.«97 In seinem Verfassungskommentar erkannte Kelsen das fehlende Aufsichts- und Weisungsrecht des Bundes bezüglich des mittelbaren (d.h. von den Ländern zu realisierenden) Bundesvollzuges noch als Problem, weil »hier eine wichtige Garantie für die Bundesgesetzmäßigkeit der Verwaltung: der Instanzenzug bis zur Bundeszentralstelle und deren Aufsichts- und Weisungsrecht [entfällt]«.98

61Auch wenn Kelsen in seiner späteren Schrift, die er schon angesichts des Krematorium-Falles verfasste, anerkannte, dass besonders ein Landeshauptmann – der nicht nur ein mittelbares (weisungsgebundenes) Bundes-, sondern auch ein demokratisch legitimiertes, selbständiges Landesvollziehungsorgan ist – nicht wie ein untergebener Verwaltungsbeamte angesehen (und befohlen) werden könne,99 war Kelsen in seinen diesbezüglichen, anderen Schriften in der Tat der Ansicht, dass die demokratische Legitimation vor allem durch das Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 18 B-VG) gewährt sei: Somit werde die Verwaltung an die Willensakte der Volksvertretung (d.h. die Gesetze) gebunden.100 Deswegen verneinte Kelsen noch in seinem Verfassungskommentar eindeutig, dass die demokratische Legitimation eines unterstellten Verwaltungsorgans – wie etwa eines Landeshauptmannes als mittelbaren Bundesvollzugorgans – die Gehorsamspflicht abändern, vermindern würde.101 Die Einheitlichkeit der Verwaltung und der Primat der demokratischen Gesetzgebung vor der Exekutive würden nämlich erfordern,

62dass die Demokratie der Gesetzgebung nicht durch die Demokratie der Verwaltung aufgehoben, dass der in der Gesetzgebung und in der Berufung der obersten Vollzugsorgane sich äussernde Wille des Volksganzen nicht durch den in Lokalvertretungskörpern und von diesen gewählten, mit der Vollziehung in der Mittel- und Unterinstanz betrauten Organen sich äussernden Willen eines Volksteiles paralysiert werde.102

63In der internen Debatte ging es für Kelsen bezüglich des Prüfungsrechtes vor allem darum, dass die Zulässigkeit nicht vom Befehlsgeber, sondern im Falle eines Landeshauptmannes vom VfGH – als vom Befehlsgeber unabhängiger »Disziplinarbehörde« – entschieden werden müsse.103 Der christlichsoziale Verfassungsrichter Karl Hugelmann war anderer Meinung: Falls dem Landeshauptmann ein Prüfungsrecht zuerkannt würde, könne sein Verhalten nie als schuldhaft eingestuft werden, was die Möglichkeit einer erfolgreichen Anklage gegen ihn (im Sinne vom Art. 142 B-VG) praktisch ausschließe.104

III. 3. Kompetenzfrage im Bestattungswesen

64Neben der Prüfungsrechtsfrage wurde auch die Kompetenzfrage in der nicht-öffentlichen Sitzung des VfGH besprochen. Dabei hob Kelsen hervor, dass die Leichenverbrennung im österreichischen Recht nirgendwo verboten sei. Der Rekurs auf die Hofdekrete hielt er für unangebracht und unnötig, weil sie die Leichenverbrennung nicht behandeln, eher »kirchenfeindliche Bestimmungen« erhielten bzw. gewohnheitsrechtlich längst außer Geltung getreten seien.105

65Dass das Bestattungswesen erlaubt sei, bedeute freilich noch nicht, dass der Bund in dieser Angelegenheit nicht zuständig sei. Kelsen hielt etwa die Leichenverbrennung zwar für zulässig (weil nicht verboten), er war aber der Ansicht, dass das Bestattungswesen in die Kompetenz des Bundes falle. Interessanterweise plädierte er aber in seinem Referat für eine Freisprechung des Wiener Bürgermeisters (wenn das Bestattungswesen nach Kelsen eine Bundesangelegenheit sei, hätte Reumann der ministerialen Weisung Folge leisten müssen). Kelsens Argument bezog sich aber auf die subjektive Seite des Tatbestandes: Angesichts der ungenauen Gesetzeslage habe Bürgermeister Reumann im guten Glauben gehandelt, als er die Bundeskompetenz nicht (an)erkannt habe und deswegen der ministerialen Weisung keine Folge leistete.106

66Der deutschbürgerliche (nationalliberale) Verfassungsrichter Julius Ofner widersprach Kelsen, er hielt die Feuerbestattung nicht nur für zulässig (wie Kelsen auch), sondern das ganze Bestattungswesen für eine Ländersache. Ofner verwies dabei auf die noch nicht in Kraft getretenen Bestimmungen des B-VG, welche das Bestattungswesen als Landeskompetenz festlegten (Art. 10 B-VG). Ofner meinte: Wenn auch diese Regelungen noch nicht gelten, würden sie praktisch ein künftiges Versprechen beinhalten. Diese Meinung wiederholte Ofner in einem Aufsatz: Es solle zwischen Wort und Geist des Gesetzes unterschieden werden, und wenn sie einander widersprächen, gebühre dem Geist der Primat. Ofner meinte, dass der Geist – d.h. »wie wir das Verhältnis zwischen Bund und Land uns vorstellen wollen« – in den noch nicht in Kraft getretenen Kompetenzbestimmungen vom B-VG zum Ausdruck komme.107 Er verstand die neue Verfassung als Vertrag zwischen Bund und Ländern, den ein Bundesminister mit Rekurs auf eine zwar noch gültige, aber bald außer Kraft tretende Gesetzeslage nicht umgehen dürfe: »Der § 10 Abs. 12 der Bundesverfassung [nach dem das Bestattungswesen Länderkompetenz ist – Anm. des Autors] sagt auch nicht, dass er an die Stelle des gegenwärtigen Zustandes etwas Entgegengesetztes stellen wollte«.108 Somit sprach Ofner der bestehenden Gesetzeslage, nach der das Bestattungswesen noch nicht Ländersache sei, die Gültigkeit mit Hinweis auf Bestimmungen ab, die erst künftig in Kraft treten werden, als ob die künftige Geltung die bestehende ersetzen könnte.

67Ofner verneinte darüber hinaus, dass ein Landeshauptmann vom Bund befohlen werden könne, weil »[u]nsere Länder beinahe selbstständige Staaten [sind] und es nicht [geht], den Landeshauptmann als ein gewähltes Organ vollständig dem Minister unterzuordnen«.109

III. 4. VfGH-Erkenntnis: Nichtbefolgung der Weisung als entschuldbarer Rechtsirrtum

68Weder in der Kompetenz- noch in der Prüfungsrechtsfrage waren die Verfassungsrichter einig. Als Kompromiss schlug Verfassungsrichter Neumann-Ettenreich vor, zwar die Rechtsverletzung (wegen Nichtbefolgung einer in Bundesangelegenheit erteilten, ministerialen Weisung) festzustellen, den Bürgermeister aber von der Schuldhaftigkeit doch freizusprechen. Aufgrund der ungenauen Gesetzeslage (d.h. der unterschiedlichen Bestimmungen bezüglich des Bestattungswesens im alten, noch gültigen und im neuen, noch nicht gültigen Recht) sei nämlich kein Vorsatz (höchstens Fahrlässigkeit) im Verhalten des Bürgermeisters zu erkennen.110 Der deutschbürgerliche (nationalliberale) Verfassungsrichter Julius Sylvester war ebenso der Ansicht, dass nur die objektive Voraussetzung (Rechtsverletzung), aber nicht die subjektive (Schuldhaftigkeit) vorläge: Der Wiener Bürgermeister habe rechtsirrtümlich, daher entschuldbar gehandelt.111

69Die Schuldfrage konnte letztendlich nur mit der Stimme des Vorsitzenden Paul Vittorelli entschieden werden: Er stimmte mit den unabhängigen, sozialdemokratischen und deutschliberalen Verfassungsrichtern für die Abweisung der Schuldhaftigkeit. In der Frage der objektiven Rechtswidrigkeit wurde aber Kelsens Vorschlag – er meinte, es liege nicht einmal eine objektive Rechtswidrigkeit (Rechtsverletzung) vor, obwohl er in der Debatte noch anerkannte, dass die Angelegenheit zur Bundeskompetenz gehöre – von der Mehrheit abgelehnt.112 In der Begründung wurde aber darauf näher nicht eingegangen, nur die fehlende Schuldhaftigkeit wurde als Grund des Freispruchs hervorgehoben.

70Im Erkenntnis wurde dementsprechend festgehalten,113 dass die Anklage gegen den Wiener Bürgermeister wegen seines entschuldbaren Rechtsirrtums abgelehnt wurde bzw. dass ein Landeshauptmann auch als mittelbares Bundesvollzugsorgan berechtigt sei, zu überprüfen, ob die ministerielle Weisung in Bundes- oder Landessache erteilt wurde. Wenn er dabei zu einem unrichtigen Prüfungsergebnis komme, könne er nur vom VfGH zur Rechenschaft gezogen werden – sein diesbezügliches Prüfungsrecht könne ihm aber nicht von vornherein abgesprochen werden. In der konkreten Frage des Bestattungswesens stellte der VfGH in seinem Erkenntnis allerdings fest, dass es sich wegen der Weitergeltung des alten Rechts um eine Bundesangelegenheit handele, in der ein Bundesminister Weisungen erteilen dürfe. Wegen der unklaren Formulierungen und Kompetenzverteilungen im alten Recht sei aber dem Bürgermeister nicht zur Last zu legen, dass er die Rechtslage irrtümlich eingeschätzt habe. In die Begründung wurde das Argument von Julius Ofner ebenso aufgenommen, nach dem das entschuldbare Irrtum auch daher entstanden sein möge, weil das neue Recht, auch wenn es noch nicht in Kraft trat, das Bestattungswesen eindeutig und klar als Ländersache festlegt.

71Obwohl das Erkenntnis erst am 28. März 1923 verkündet wurde, berichtete die Morgenausgabe der klerikalen »Reichspost« über das Urteil.114 Einerseits war es fraglich, wie die Zeitung über die Endabstimmungen in der nicht-öffentlichen Sitzung erfahren konnte. VfGH-Präsident Vittorelli sprach von »eine[m] unerhörten Vertrauensbruch« und »eine[r] flagranten Verletzung des Amtsgeheimnisses«, weil der Eindruck entstehe, dass die Verfassungsrichter oder der Schriftführer über die internen Vorgänge gesetzeswidrig berichten würden115 – andere waren nämlich an der Sitzung nicht dabei, die »Reichspost« muss also von internen Kreisen informiert worden sein.

72Andererseits verkündete die »Reichspost« in ihrem Bericht eine falsche Schlussfolgerung, als ob der VfGH die Feuerbestattung für rechtswidrig erachtet hätte: »Die Leichenverbrennung – rechtswidrig!« – so war der Titel des Zeitungsberichtes116 Dass der VfGH die Bundeskompetenz im Bestattungswesen bestätigte und somit die Nichtbefolgung der ministerialen Weisung für eine – wenn auch entschuldbare – Rechtswidrigkeit erklärte, interpretierte die »Reichspost« dahin, als ob der VfGH die Unzulässigkeit der Feuerbestattung bestätigt hätte. Aber auch die sozialdemokratische »Arbeiter-Zeitung« interpretierte eigenwillig das Erkenntnis: Für sie bedeutete der Freispruch eine Bestätigung der Feuerbestattung als zulässiger Bestattungsart.117 In der Begründung kam diese Frage aber nicht vor, der VfGH beschränkte sich nur auf die Kompetenzfrage, ohne sich der Frage anzunehmen, ob die im österreichischen Recht nicht geregelte Feuerbestattung zulässig sei.

73Wegen der formalistisch-zurückhaltenden Argumentation und Nicht-Beantwortung der eigentlichen Hauptfrage zeigt dieses Erkenntnis Ähnlichkeit zum Erkenntnis im »Reigen«-Fall. Diesen früheren Fall konnte der VfGH mit Hinweis auf einen angeblichen Formfehler entscheiden – die Weisung wurde nicht unterschrieben, was als Formfehler anerkannt wurde, obwohl ministerielle Weisungen keiner Unterschriftspflicht unterlagen –, ohne die materielle Frage des Theaterverbotes entscheiden zu müssen.118 Die Ähnlichkeit zeigt sich auch darin, dass die scheinbar formalistisch-textualistische Argumentation in beiden Fällen dem sozialdemokratischen Bürgermeister von Wien zugutekam.

74Der wesentliche Unterschied zwischen den zwei kulturkämpferisch bestimmten Fällen besteht allerdings darin, dass der Streit um das Wiener Krematorium mit dem ersten VfGH-Erkenntnis – im Gegensatz zum »Reigen«-Fall – nicht beendet wurde. Obwohl der Bundesminister auch im »Reigen«-Fall eine zweite – diesmal unterschriebene – Weisung hätte erteilen können – weil seine diesbezügliche Kompetenz nicht infrage gestellt wurde –, kam es zu keinem juristischen Nachspiel. Das eröffnete und für weitere Einäscherungen benutzte Wiener Krematorium schien aber den Christlichsozialen ein wichtigeres Kampffeld zu sein, als dass sie nach dem ersten VfGH-Erkenntnis nachgegeben hätten. In seinem Bericht bemerkte auch die liberale »Neue Freie Presse«, dass der Bund wieder versuchen könne, den Bürgermeister durch eine neue Weisung zur Schließung des Krematoriums aufzufordern. Obwohl der VfGH die Zulässigkeit der Feuerbestattung offenließ, könne der Bürgermeister zum zweiten Mal nicht wegen Rechtsirrtums freigesprochen werden: Nachdem der VfGH die Bundeskompetenz im Bestattungswesen festgestellt hatte, sei einer diesbezüglichen ministerialen Weisung Folge zu leisten.119

75Insofern war es nicht überraschend, dass Bundesminister Schmitz mit einer neuen Weisung den Bürgermeister als mittelbares Bundesvollzugsorgan aufforderte, den Betrieb des Wiener Krematoriums unverzüglich zu untersagen. Mit dem ersten VfGH-Erkenntnis konnte also der Konflikt um das Krematorium nicht »begraben« werden. Die liberale »Neue Freie Presse« konstatierte, dass Österreich nicht zufällig schon früher als »Land der Unbegreiflichkeiten« genannt worden sei: Während die Feuerbestattung »[i]n fast allen Kulturstaaten« längst zulässig sei, verursacht das Thema im republikanischen Österreich immer noch politische Auseinandersetzungen.120

IV. Zweite Runde vor dem VfGH: Entscheidungs-, kein Kompetenzkonflikt

76Nach der zweiten ministerialen Weisung schlug Bürgermeister Reumann eine neue Strategie ein. Er lehnte die Befolgung der Weisung nicht ab – wie noch im Januar 1923 –, sondern er ließ am 31. Mai 1923 den Betrieb des Krematoriums untersagen: Er sistierte den früheren Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 9. Januar 1923 bezüglich der Wiener Bestattungsordnung (d.h. der Errichtung des Krematoriums) bzw. er ordnete eine neue Verhandlung im Wiener Gemeinderat an:

77Ich habe bei voller Aufrechterhaltung meines Rechtsstandpunktes mich entschlossen, der Weisung vom 23. Mai [1923] nachzukommen und habe infolgedessen den Magistrat beauftragt, den Betrieb der städtischen Feuerhalle einzustellen.121

78Die Strategie des Bürgermeisters ging auf: Obwohl er der Weisung Folge leistete – insofern aufgrund vom Art. 142 B-VG nicht mehr angeklagt werden konnte –, wurde die Weiterexistenz des Krematoriums gesichert. Im Wiener Gemeinderat hatten die Sozialdemokraten nämlich eine überwiegende Mehrheit, es war demnach vorauszusehen, dass sie wiederum für das Krematorium stimmen würden. Am 1. Juni 1923 bekräftigte die Gemeinderatsmehrheit erwartungsgemäß den früheren Beschluss. Um den Anschein, der Weisung entsprechen zu wollen, aufrechtzuerhalten, sistierte Bürgermeister Reumann auch diesen wiederholten Beschluss, aber dieser wurde noch in derselben Sitzung des Gemeinderates wiederum angenommen. Bürgermeister Reumann »musste« daher dem Bundesminister mitteilen, dass er den zweimal angenommenen Beschluss des Gemeinderates nicht mehr zu sistieren berechtigt, sondern laut § 35 der Wiener Landesverfassung (L-VG) zu vollziehen verpflichtet sei.122 Eine dritte Sistierung sei in der Wiener Landesverfassung ausgeschlossen: Beschlüsse, die vom Gemeinderat zweimal angenommen werden, müssen vollzogen werden. Wie Bürgermeister Reumann Bundesminister Schmitz – sicherlich nicht schweren Herzens – schrieb: »Ich habe somit alle mir zur Verfügung stehenden verfassungsmässigen Mittel, die Weisung durchzuführen, gebraucht, sie haben sich aber als unwirksam erwiesen«.123

IV. 1. Konflikt des Bundes mit Land oder Gemeinde Wien?

79Die Bundesregierung akzeptierte aber den Vorgang nicht. Wenn der Bund für das Bestattungswesen zuständig sei – wie das erste VfGH-Erkenntnis feststellte –, könne ein Beschluss des Wiener Gemeinderates die Bundeskompetenz in diesem Bereich nicht unwirksam machen.

80Die Bundesregierung stellte daher beim VfGH den Antrag, einen Kompetenzkonflikt im Sinne vom Art. 138 lit c. B-VG festzustellen, weil ein Landesorgan Beschlüsse in Bundesangelegenheiten verabschiedet habe, d.h. es bestehe ein Kompetenzkonflikt zwischen Bund (in Person des Landeshauptmannes als mittelbaren Bundesvollzugsorgans) und Land (in Gestalt des Gemeinderates).124 Als der Bürgermeister die Einstellung des Krematoriums anordnete, habe er als Organ des mittelbaren Bundesvollzuges gehandelt; die darauffolgende Anordnung bezüglich der Vollziehung des Beschlusses des Wiener Gemeinderates betraf die Landesvollziehung, welche aber in die Bundesvollziehung nicht übergreifen dürfe. Die Feuerbestattung gehöre nämlich in die Bundesangelegenheiten, somit

81bedarf [es] keines weiteren Beweises, dass nur die vom Bürgermeister als Landeshauptmann in Handhabung der mittelbaren Bundesverwaltung getroffene Verfügung, nicht aber die Anordnung, die vom Wiener Gemeinderat unter Arrogierung des Verfügungsrechtes für den selbstständigen Wirkungskreis der Gemeinde und somit auch für die Landesvollziehung erlassen wurde, dem Gesetze entspricht.125

82Die Bundesregierung erwartete insofern in ihrem Antrag, dass der VfGH nochmal klarmachen möge, das Bestattungswesen sei Bundeskompetenz. Hier ging es insofern nicht darum, ob die Feuerbestattung zulässig (weil nicht verboten) oder unzulässig (weil nicht erlaubt) sei, sondern um die Feststellung der Kompetenzaufteilung und im konkreten Falle um die Feststellung des Kompetenzkonfliktes zwischen Bund und Land Wien. Wenn das Bestattungswesen Bundesangelegenheit sei, könne ein Gemeinderat (Landtag) in diesem Bereich keine Beschlüsse fassen, der Bürgermeister solle nur die Weisung, nicht aber den Beschluss des Gemeinderates vollziehen.126

83Die sozialdemokratische »Arbeiter-Zeitung« meinte hingegen, dass der VfGH in seinem Erkenntnis von 23. März 1923 nicht ausgesprochen habe, wem die Kompetenz in puncto Bestattungswesen zustehe; das Blatt kritisierte allerdings den VfGH für die Unklarheit des Erkenntnisses, weil somit der Streit fortgesetzt werden konnte:

84Es ist richtig, daß der Verfassungsgerichtshof nicht ausgesprochen hat, daß die Weisung des Herrn Schmitz ungesetzlich, der Bürgermeister also nicht verpflichtet war, ihr nachzukommen; aber er hat auch das Gegenteil nicht ausgesprochen, obwohl er, wenn er der Meinung wäre, die Weisung sei gesetzlich und der Bürgermeister verpflichtet gewesen, ihr zu entsprechen, gewiß nicht unterlassen hätte, es zu sagen, obgleich er auch dann den Bürgermeister wegen Mangels eines subjektiven Verschuldens freisprechen hätte müssen. Diese zweite Weisung des Schmitz steht also in diametralem Widerspruch zu dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes; offenbar wünscht Herr Schmitz zu beweisen, daß er sich um den Verfassungsgerichtshof ebenso wenig schert wie um Gesetz und Anstand.127

85Die »Arbeiter-Zeitung« lag aber mit ihrer Interpretation, die Kompetenzfrage sei noch nicht entschieden worden,128 falsch. Im November 1923 musste das sozialdemokratische Blatt selbst – wenn auch mit Kritik am VfGH – zugeben, dass »der Verfassungsgerichtshof dabei ausgesprochen hat (was sehr anfechtbar war), daß es sich um eine ‚Angelegenheit‘ der mittelbaren Bundesverwaltung handelt«.129 Das war nämlich der Grund, warum Bundesminister Schmitz seine Weisung wiederholen konnte.

86Der VfGH stellte in seinem ersten Erkenntnis in der Tat fest, dass das Bestattungswesen in die Kompetenz des Bundes falle; der Freispruch erfolgte nicht wegen der fehlenden Bundeskompetenz, sondern wegen der fehlenden Schuldhaftigkeit des Bürgermeisters.130 Bürgermeister Reumann schlug deswegen einen anderen Weg nach der zweiten Weisung ein: Weil er diesmal nicht hätte behaupten können, dass er sich entschuldbar in der Frage der Kompetenzen geirrt hätte, nutzte er die verfassungsrechtliche und politische Konstellation in Wien aus, indem er formal der Weisung durch Sistierungen nachkam, aber die (nicht überraschenden) Beschlüsse der sozialdemokratischen Mehrheit im Gemeinderat mit Hinweis auf die Landesverfassung vollzog.

87Bezüglich von Wien stellte sich noch das Problem, dass ein Kompetenzkonflikt nur zwischen Bund und Land entstehen könne, aber die Beschlüsse verfassungsrechtlich gesehen vom Wiener Gemeinderat – also dem Organ der Gemeinde – verabschiedet wurden. Weil der Gemeinderat aber gleichzeitig die Stellung eines Landtages hatte, war die Bundesregierung der Ansicht, dass »[e]in Kompetenzkonflikt zwischen der Gemeinde Wien und dem Bunde stets auch, und zwar unmittelbar erkennbar, einen Kompetenzkonflikt zwischen dem Lande Wien und dem Bunde darstellen [muss]«.131

88In seiner Antwort bezog sich aber Bürgermeister Reumann auf die Differenz zwischen Landtag und Gemeinderat: Obgleich die zwei Funktionen in Wien von demselben Organ wahrgenommen wurden, wies Reumann darauf hin, dass der Beschluss über die Fortsetzung des Krematoriums nicht vom Landtag, sondern vom Gemeinderat gefällt wurde – und Kompetenzkonflikte könnten zwischen Bund und Gemeinden nicht auftreten:

89Die Verfassung der Bundeshauptstadt Wien trennt ganz unzweideutig die Funktionen der Stadt als Gemeinde und Land… […] Der Gemeinderat hat auch die Stellung eines Landtages. Deshalb ist eben nicht jeder Beschluss, den er fasst, schlechtweg Beschluss eines Landtags anzusehen. […] Da die fragliche Angelegenheit [Krematorium – Anm. des Autors] den Gemeinderat als solchen beschäftigte, liegt eben eine Entscheidung der Gemeinde und nicht des Landes vor. Infolgedessen kann von einem Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Land nicht die Rede sein.132

90In seiner Äußerung interpretierte Reumann allerdings das erste VfGH-Erkenntnis zu seinen Gunsten, als ob die Errichtung eines Krematoriums weder Bundes- noch Landeskompetenz, sondern eine Gemeindeangelegenheit sei:

91[D]as Krematorium [darf] im selbstständigen Wirkungsbereich der Gemeinde errichtet und betrieben werden, eine Meinung, die im Urteil des Verfassungsgerichtshofes begründet und als begreiflich bezeichnet und der nur die gegenteilige Ansicht, aber keinerlei Begründung entgegengesetzt wurde.133

92Die Strategie von Wien war somit klar: Reumann wollte die Krematorium-Frage der Kompetenzaufteilungsfrage zwischen Bund und Land entziehen, indem er durch seine Sistierungen – somit seine formelle Befolgung der ministerialen Weisung – dem Gemeinderat die letzte Entscheidung überließ. Einerseits konnte der Landtag als Gemeinderat die Beschlüsse wiederholen, andererseits »musste« Reumann diese Beschlüsse mit Hinweis auf die Landesverfassung, welche in Wien auch die Gemeindeangelegenheiten bestimmte und regelte, vollstrecken. Er betonte, dass er an die Beschlüsse des Gemeinderates gebunden sei, die er als Bürgermeister – d.h. nicht als Organ des mittelbaren Bundesvollzuges (Landeshauptmann) – zu vollziehen habe: Eine Anklage gegen seine Verfügung als Bürgermeister »käme der Aufhebung eines rechtskräftigen Verwaltungsaktes gleich«.134

IV. 2. Kompetenzkonflikt und Rechtskraft

93Bürgermeister Reumann schloss außerdem die Möglichkeit eines Kompetenzkonfliktes auch im Sinne von Art. 138 B-VG aus.135 Nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Organisation und das Verfahren des VfGH (VfGH-Gesetz, BGBl. 364/1921) besteht ein Kompetenzkonflikt, wenn zwei Behörden in derselben Sache eine Entscheidung in Anspruch nahmen, aber noch keine rechtskräftige Entscheidung fällten (§ 45 VfGH-Gesetz). Dass die Sache, in der die Kompetenz fraglich ist, rechtskräftig noch nicht entschieden werden dürfe, ergibt sich auch aus der Bestimmung, nach welcher die anhängigen Verfahren vor den Verwaltungsbehörden, die die Kompetenz zur Entscheidung beanspruchen, im Falle einer Anklage wegen Kompetenzkonfliktes unterbrochen werden müssen (§ 45 Abs. 4 VfGH-Gesetz). Im konkreten Krematorium-Fall lagen aber schon zwei rechtskräftige Verwaltungsentscheidungen vor – die Anordnung des Bürgermeisters aufgrund der ministerialen Weisung (Untersagung des Krematoriums) bzw. der Beschluss des Gemeinderates (Fortsetzung des Krematoriums) –, insofern meinte Reumann, dass es sich nicht um einen Kompetenz-, sondern um einen Entscheidungskonflikt handele, den der VfGH zu entscheiden nicht berechtigt sei:

94Hätte das Organisationsgesetz [VfGH-Gesetz – Anm. des Autors] einen noch zu regelnden Kompetenzkonflikt auch im Falle bereits gefällter Entscheidungen angenommen, so hätte es verfügen müssen, daß die der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes widersprechende Entscheidung als aufgehoben zu gelten habe oder durch den Verfassungsgerichtshof ausdrücklich aufzuheben sei.136

95Ohne eine positivrechtliche Berechtigung könne der VfGH keine rechtskräftigen Entscheidungen aufheben, ein solches Recht überschreite den Begriff des Kompetenzkonfliktes und bedeute einen Akt der Verwaltungsgerichtsbarkeit.137

V. Dritte Runde vor dem VfGH: Gesetzeslücke, aber keine Verfassungswidrigkeit

96Die Wiener Landesverfassung, auf die sich der Bürgermeister berief, bestimmte im § 35:

97Erachtet der Bürgermeister, daß ein Beschluss des Gemeinderates den bestehenden Gesetzen zuwiderläuft oder den Wirkungsbereich der Gemeinde überschreitet oder der Gemeinde einen wesentlichen Schaden zufügt, so ist er berechtigt und verpflichtet, mit der Vollziehung innezuhalten und die neuerliche Verhandlung im Gemeinderat anzuordnen. Verbleibt der Gemeinderat bei seinem Beschluss, so ist er vollzuziehen.

98Diese Regelung ermöglichte praktisch, dass auch Beschlüsse, welche den bestehenden Gesetzen zuwiderlaufen oder den Wirkungsbereich der Gemeinde überschreiten oder der Gemeinde einen wesentlichen Schaden zufügen, vom Bürgermeister letztendlich zu vollziehen sind, wenn der Gemeinderat seinen Beschluss auch nach zweimaligen Sistierungen nicht abändert. Somit lassen sich Gesetze etwa bezüglich der Kompetenzfragen – gerade im Falle von Wien, wo der Gemeinderat gleichzeitig der Landtag ist – umgehen, d.h. ein Beschluss des Gemeinderates stehe demnach paradoxerweise höher im Stufenbau des Rechts als die Bundesverfassung (B-VG) selbst.

V. 1. Bundesverfassungswidrigkeit der Wiener Landesverfassung?

99Auch das frühere Gemeindestatut der Gemeinde Wien (LGBl. Niederösterreich 17/1900) beinhaltete eine ähnliche Regelung (§ 73). Aber ein vom Bürgermeister sistierter Beschluss musste damals dem kaiserlich-königlichen Statthalter zur Entscheidung vorgelegt werden.

100Der Unterschied zwischen der alten und der neuen Regelung bestand nicht nur darin, dass der Statthalter nicht verpflichtet war, den wiederholten Beschluss zu vollziehen (der Gemeinderat konnte dagegen einen Rekurs beim zuständigen Ministerium einreichen), sondern noch wichtiger war die Differenz, die sich einerseits aus dem Ende der Monarchie (somit dem Verschwinden der Position des Statthalters), andererseits aus der Erhebung der Gemeinde Wien zum neuen Bundesland ergab. Im Bundesland Wien wurden die Funktionen des Bürgermeisters und des Landeshauptmannes (des früheren Statthalters) in einer Person vereinigt. Auch wenn der Landeshauptmann weiterhin berechtigt gewesen wäre, den wiederholten Gemeinderatsbeschluss nicht zu vollziehen, wäre er dieselbe Person (Bürgermeister und Landeshauptmann), welche den Beschluss sistieren und dann über die Vollziehung entscheiden dürfe. In der neuen Landesverfassung von Wien war aber dem Bürgermeister (dem Landeshauptmann) dieses Entscheidungsrecht sowieso aberkannt: Wenn die Mehrheit des Gemeinderates einen sistierten Beschluss ganz oder teilweise wiederholt, musste er diesen ohne anderweitige Entscheidung vollstrecken.

101In ihrer Anklage wegen Kompetenzkonfliktes verwies die Bundesregierung darauf, dass diese Bestimmung der Wiener Landesverfassung zum Umgehen jeglicher Staatsakte benutzt werden könne. Wenn ein Gemeinderatsbeschluss die Verfügungen des Landeshauptmannes als mittelbaren Bundesvollzugorgans abändern könne, seien die Vorschriften des B-VG bezüglich der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern praktisch – wie der Antrag der Bundesregierung schrieb – »illusorisch«,138 insofern stelle die Möglichkeit, durch Gemeinderatsbeschluss Angelegenheiten des Bundes zu regeln bzw. jegliche Staatsakte zu umgehen, eine Affront gegen das B-VG dar. Die Bunderegierung befürchtete sogar, dass der aufgrund von § 35 der Wiener Landesverfassung ermöglichte Primat der Gemeinderatsbeschlüsse zu absurden Ergebnissen führen könne:

102Der Gemeinderat könnte auf Grund des zitierten § 35 [der Wiener Landesverfassung – Anm. des Autors] mit demselben ‚Recht‘ auch Akte der Gerichtsbarkeit setzen, also – wenigstens theoretisch – ohne Rücksicht auf Art. 85 B-VG Todesurteile fällen, ja letzten Endes auch den Austritt der Bundeshauptstadt Wien aus dem österreich. Bundesstaat aussprechen und vollziehen.139

103Dementsprechend verfasste die Bundesregierung am 23. November 1923 eine dritte Anklage beim VfGH – diesmal gegen die betreffenden Bestimmungen der Wiener Landesverfassung, welche nach der Ansicht der Bundesregierung verfassungswidrig seien, d.h. die Kompetenzregelungen des B-VG verletzen würden:

104Wenn aber auch ein vom Bürgermeister aus dem Grunde der Gesetzwidrigkeit oder der Überschreitung des Wirkungskreises sistierter Beschluss des Gemeinderates dann vollzogen werden müßte, wenn ihn der Gemeinderat bei seiner neuerlichen Verhandlung unverändert beschließt, so schließt eine solche Bestimmung die schwersten Gefahren nicht nur für das Verfassungsleben des Bundes, sondern auch für jenes des Landes Wien in sich; sie ist zweifellos verfassungswidrig. Durch einfachen Beschluß des Gemeinderates könnten dann alle Gesetze des Bundes und des Landes, ja auch die Bundesverfassung selbst, ohne weiters aufgehoben oder abgeändert und die Grundlage der gesamten verfassungsmäßigen Organisation unseres Staates in schwerster Weise erschüttert werden.140

105Obwohl die Artikel 95 bis 99 B-VG die Gesetzgebung der Länder bestimmten, könnten sie mit einem einfachen Gemeinderatsbeschluss außer Acht gelassen werden, der Gemeinderat könnte demnach alles – so die Behauptung der Bundesregierung – sogar explizit verfassungswidrig regeln, weil der wiederholte, eventuell verfassungswidrige Beschluss laut § 35 der Wiener Landesverfassung unbedingt zu vollziehen sei. Wie der Antrag betonte, ermögliche diese Bestimmung dem Bürgermeister, mit Hinweis auf § 35 der Landesverfassung ministeriale Weisungen unwirksam zu machen:

106In ebensolcher Weise würde der Gemeinderat auch jeden Akt der Vollziehung, zu dem verfassungsmäßig die Bundesregierung oder einzelne Bundesorgane zuständig sind, dadurch an sich ziehen zu können, daß er im Sinne des § 35 des L-VG [des Landes-Verfassungsgesetzes] die gegenständliche Angelegenheit durch einen einfachen Wiederholungsbeschluß regelt.141

107Während die Bundesregierung im Antrag wegen Kompetenzkonflikts den Krematorium-Fall konkret erwähnte, stellte sie die Verfassungsmäßigkeit der Landesverfassung von Wien in abstracto – wenn auch sehr wohl aus Anlass des Krematorium-Streites – infrage: § 35 der Landesverfassung stehe sowohl mit den Kompetenzbestimmungen des B-VG als auch mit dem Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 18 B-VG) in Widerspruch.142 Eine Landesverfassung könne nämlich die Bundesverfassung nicht berühren (Art. 99 B-VG). Daher schlussfolgerte die Bundesregierung in ihrem Antrag, dass die betreffende Regelung in der Wiener Landesverfassung verfassungswidrig sei.143

108In seiner Antwort wies aber Bürgermeister Reumann darauf hin, dass eine gesetzliche Bestimmung nur dann verfassungswidrig sei, wenn ihr Wortlaut eindeutig der Verfassung widerspreche: »[D]ass eine gesetzliche Bestimmung auch vielleicht so ausgelegt werden könnte, dass eine Verfassungswidrigkeit entstünde, kann sie nicht schon verfassungswidrig machen«.144 Er erachtete diesen Mangel des Gesetzes als »eine Lücke«, die aber keine Verfassungswidrigkeit begründen könne.145 Er gab allerdings selbst zu,

109dass in der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien kein Organ vorgesehen ist, das zur Entscheidung einer allfälligen Meinungsverschiedenheit zwischen dem Bundesminister und dem in der mittelbaren Bundesverwaltung an seine Weisungen gebundenen Bürgermeister als Landeshauptmann einerseits und dem Gemeinderate andererseits, berufen wäre.146

110Obwohl Bürgermeister Reumann zur selben sozialdemokratischen Partei gehörte wie die Mehrheit des Wiener Gemeinderates, zeigte er sich besorgt bezüglich einer möglichen Aufhebung des § 35 der Landesverfassung, weil ihm somit »die einzige verfassungsrechtliche Möglichkeit genommen wird, gegen Beschlüsse des Gemeinderates, die ihm nach seiner eigenen oder der ihm durch eine ministerielle Weisung anbefohlenen Meinung als ungesetzlich erscheinen, vorzugehen«.147 Diese Argumentation klingt ziemlich heuchlerisch: Einerseits hätte die Landesverfassung abgeändert werden können, damit Gemeinderatsbeschlüsse nach wirksamer Sistierung nicht wiederholt werden können; andererseits war eine Meinungsverschiedenheit zwischen Bürgermeister und Gemeinderat – angesichts der politischen Situation im »roten« Wien – nur theoretisch möglich.

111Die betreffende Regelung ermöglichte also dem Bürgermeister im Krematorium-Fall, durch einen Schein-Konflikt zwischen ihm und dem Gemeinderat den eigentlichen Konflikt zwischen ihm und dem Bundesminister im Sinne und Interesse des Gemeinderates, dessen Position er selbst teilte,148 erscheinen zu lassen.

V. 2. VfGH-Erkenntnis: Kein Kompetenzkonflikt

112Die öffentliche Sitzung vor dem VfGH fand am 21. Januar 1924 statt, in der auch entschieden wurde, dass die zwei Anträge – bezüglich des Kompetenzkonfliktes und der Verfassungswidrigkeit der Wiener Landesverfassung – zusammengefügt und einheitlich verhandelt werden.149 Regierungsvertreter Georg Fröhlich meinte, dass die Verfassungswidrigkeitsfrage eine Vorfrage für den Kompetenzkonflikt darstelle – woraufhin der sozialdemokratische Verfassungsrichter, Friedrich Austerlitz verwundert fragte, warum der Antrag dieser angeblichen Vorfrage erst Monate später eingereicht wurde.150

113Gegen einen Kompetenzkonflikt führte der Vertreter vom »roten« Wien, Alois Sagmeister ein Argument auf, das später im Falle der sog. Dispensehen von christlich-sozialer Seite bedient wurde: Das Bestehen widersprechender Entscheidungen im selben Bereich seien noch kein Indiz für einen Kompetenzkonflikt.151 Als Beispiel erwähnte er u.a. das Eherecht, wo widersprechende Entscheidungen – einerseits durch die Dispensierung der katholischen Ehen durch die Verwaltung, andererseits durch Gerichtsurteile, welche die nach dem dispensierten vorherigen Eheband geschlossenen neuen Ehen für ungültig erklärten – ebenso vorkämen.152 Diese eherechtliche Widersprüchlichkeit beschäftige den VfGH später mehrmals.153

114Sagmeister erinnerte außerdem daran, dass ein Prüfungsrecht des Bundes über die Gemeinderatsbeschlüsse ursprünglich in der Wiener Landesverfassung vorgesehen (§§ 122, 123 L-VG), aber dann mit Zustimmung der Staatskanzlei gestrichen worden seien.154 Sagmeister meinte, dass der Primat des Gemeinderates vor dem Landeshauptmann auch dem demokratischen Prinzip besser entspräche.155

115In der öffentlichen Sitzung hob Hans Kelsen als referierender Verfassungsrichter hervor, dass das Aufsichtsrecht über die Gemeinden den Ländern zustehe.156 In Wien, wo die Gemeinde gleichzeitig das Land ist, ergibt sich somit eine Gleichsetzung des befehlenden und des zu disziplinierenden Organs, was Kelsen noch bezüglich eines möglichen Aufsichts- und Prüfungsrechtes des Bundes über die Vollziehung der Weisungen durch die Länder als »autokratisch« bezeichnete.157